明けましておめでとう御座います。巳年は脱皮を繰り返す蛇から「成長」「変革」の年とも言われます。神道においても復活や再生はお祭りをする目的の一つでもあり、繰り返すことで神威を増すと考えらえています。

大神様と新年を寿ぐ一番早い初詣。

どなたでもご参列いただけます。

今年一年無事に過ごせますよう、御神前にて一番祈祷をお受けください。祈願内容は事前にお申し込みください。

期日 正月元旦

時刻 1回目 午前1時

2回目 午前1時30分

3回目 午前2時

お正月中に氏子中をまわらせていただきます。

厄除・歳祝いも合わせてお申し込みください。

ご家族おそろいでご参列ください。

御神火に当たり、無病息災を祈りましょう。

14日(火)

午後4時半 和紙灯篭設置

午後5時 斎火祭 点火

お振舞い

和紙燈ろうを奉献いただける方を募集しています。神社総代、神社社務所までお申し出下さい。

初穂料 1体 2,500円

本年も氏子の皆様からの「初穂(献穀)」をお供えして収穫に感謝をささげる新嘗祭が、秋空の中めでたく斎行されました。

新嘗祭は古くから、天皇陛下が新穀などの収穫物を神々に供えて感謝し、自らも食する祭事で戦前は「新嘗祭の日」という祝日でしたが、戦後は「勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝しあう」を目的に定め「勤労感謝の日」と改められました。11月23日は年間16日ある日本の祝日の中で、最も長い歴史を有していると言えます。

今年度の表彰者は齋藤茂夫氏、代理表彰者佐藤勝征氏でした。齋藤氏は私有田畑の一部を神社参道として譲渡せられました。ありがとうございました。

佐藤氏は9月11日香川県レクザムホールを会場に開催された「第59回全国総代会大会」において功労者表彰をお受けになられました。大会当日は都合により出席が叶わず新嘗祭に合わせて宮司より代理表彰を行いました。当社のみならず、伊具地区・県総代会でのご活躍が認められての表彰おめでとうございます。

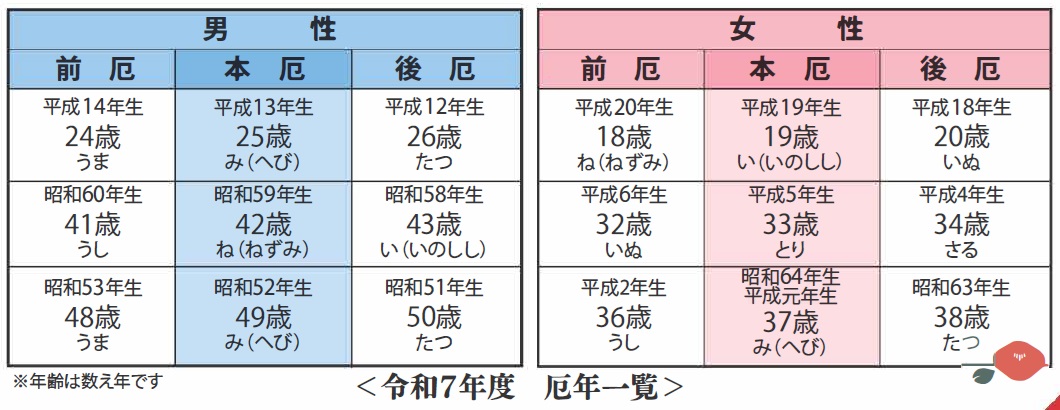

厄年は古くから環境や体調の変化が起こりやすい年齢とされ、注意が必要な年のことを言います。

前後の年(前厄・後厄)も合わせて神社にお参りし、神様のご加護をいただいて身に災厄が降りかからないよう「厄祓い」を受けます。当地では「年なおし」とも言われます。一方で厄年は「役年」から転じたとする説があり、重要な役目が回ってくる縁起歳ともいわれます。

方位除けとは地相、家相、方位、年まわりなどからくるあらゆる災いを防ぐ祈願です。日常生活では知らず知らずのうちに方位を犯しつつ事に当たらなければならないことが多くあります。厄年と同じく9年1周期の星のめぐりがあり、方角によって吉凶が定められています。特に八方塞(二黒土星)、鬼門(五黄土星)、病門(八白土星)の方は御祈願を受けて開運を祈ります。

当たり年に関しては神社までお尋ねください。

日程:令和7年4月6日

令和6年に神輿渡御担ぎ復活45年を迎えました。伊具惣社としてこれからも五十年、百年を目指して担ぎ繋いでいきます。

希望者は神社、各地区神輿世話人まで ご連絡ください。

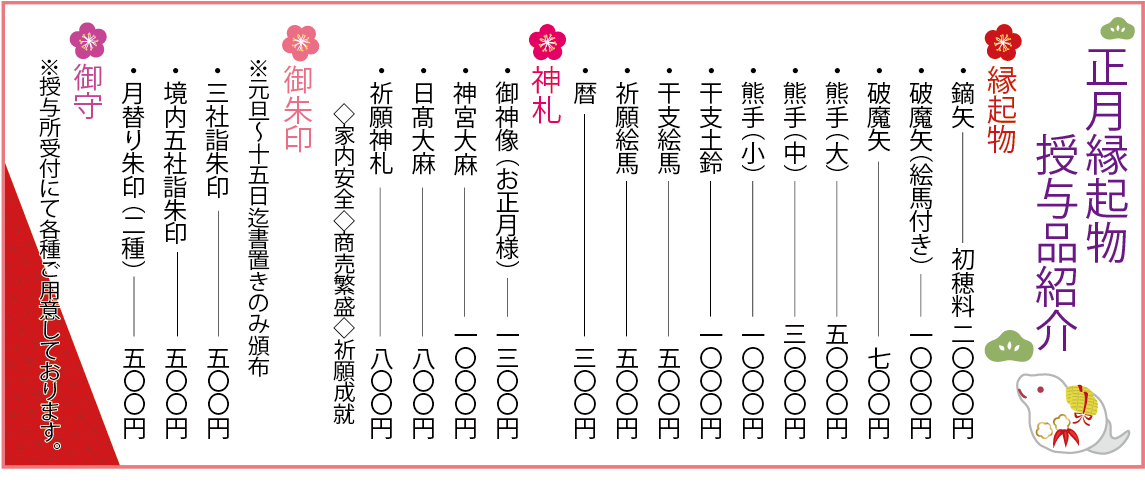

当社では基本的な御朱印の他に思い出に残る参拝の証として、令和4年より「月替わり紙朱印」を、昨年からは帳面に直接記帳する「透かし花札朱印」を頒布しております。

月替り紙朱印は、令和5年9月末放送「仙台放送 みやぎ御朱印散歩旅」にて境内や氏子域の自然風景をよく知っていただきたいというきっかけや想いを語らせていただきました。

今回はもう一方の花札御朱印についてご紹介します。花札の絵柄を取り入れたきっかけは、「紙朱印では無く月替りの直接記帳はありませんか」という参拝者の声が非常に多かったからです。そこで日本の12ヵ月を描いた花札を取り入れ、遊んだことが無くても懐かしく感じる、心が子供に帰る花札朱印が誕生しました。

札遊びは室町時代末期に南蛮貿易で伝来しました。「カルタ(加留多、骨牌)」と呼ばれ現在のトランプに近い構造で人気を集めました。しかし、当時の日本は封建制度が支配する時代であり、ギャンブルを抑制するために幕府がカルタに対して厳しい規制をかけるようになりました。そのため、ヨーロッパ由来のカルタは一時的に衰退しましたが、独自の進化を遂げることとなります。この進化の過程で、日本の伝統的な美意識や四季折々の自然を反映したデザインを持つ「花札」が誕生しました。花札は、絵柄が12ヵ月に対応し、それぞれの月に合わせた花や動物のデザインが施されています。この美しいデザインは、当時の日本文化に深く根付くものでした。

12ヵ月それぞれの絵柄に意味があり、縁起の良さや節句を大切にする日本人のこころが表れていると感じます。

花札は日本各地にオリジナル花札が存在しています。遊び方やルールも様々ありますので、ぜひ遊んでみてください。

古くから「鶴」は、「長寿の象徴」とされていました。また「松」も同様に、常緑樹の性質から「不老長寿のシンボル」と考えられています。長寿を掛け合わせた絵柄になります。

古くから「梅」は中国を代表する花として親しまれていました。「鶯」もまた、日本を代表する鳥の一つであり、両者が美しく調和する取り合わせだと考えられます。

旧暦3月は桜の開花時期で、「幕」は花見席の「幔幕」を表現しています。短冊の「みよしの」は現在も有名な「奈良の吉野山」を詠った和歌です。

旧暦4月に日本に渡来する渡り鳥の「杜鵑」と植物の「藤の花」は和歌でもセットで詠まれます。また藤は樹齢が長く「長寿の象徴」と云われてきました。

札の名前は「アヤメ」ですが、モチーフは八橋地区に咲く「カキツバタ」と言われます。「伊勢物語」の中でも故郷を想う旅の情景として描かれています。

「牡丹(ぼたん)」には「百花の王・富貴花・深見草」の異名があり、古くから幸福・高貴を象徴する花として日本人に親しまれてきました。蝶は美しく変容していく姿が華やかに変容する女性の生き方に似ていると、着物や振袖の縁起担ぎ模様に使われています。

秋の七草の一つである「萩」とその花を寝床にする「猪」です。日本で見られる「猪」の肉はボタンと呼ばれ6月の「牡丹」とは「イノシシ肉」、「おはぎ(牡丹餅)」で相関関係にあります。

芒の野から満月が上がる絵柄は、旧暦8月15日の「十五夜の行事」を表現しています。芒は萩と同じく秋の七草の一つで太く広がる穂は動物の尻尾にも例えられます。

「菊」と「杯」で、五節句の一つである「重陽の節句」の「菊酒(きくざけ)」の風習が描かれています。菊は高貴・高尚の象徴とされていて、日本の皇室・皇族の紋章、天皇系に所縁ある当社の御神紋にも用いられています。

「紅葉」と「鹿」は縁起の良い、絵になる組み合わせと考えられています。一方で特定の人を無視することを意味する「鹿十(しかと)」は十月の鹿がそっぽを向いている絵札に由来します。

和洋書道の礎を築いた書道家「小野野道」で、彼が「柳」に飛びつく「蛙」を眺めているところが描かれています。傘の描写から「雨札」とも呼ばれますが詳細は不明です。明治以前は盗賊「斧定九郎」が描かれていました。

中国神話の「霊長」が「青桐」に止まったという伝説が絵柄のモチーフになっています。「最上から最下まで」もしくは「最初から最後まで」を意味する「ピンきり」という言葉は、この札の「桐」が由来です。